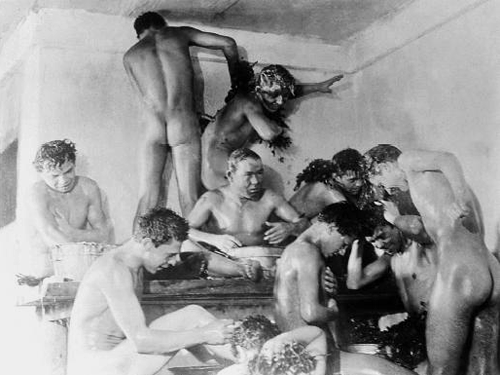

Неуклюжий и почти противоестественный Калигари был радикальным прорывом — и в непредвиденную условность, и во внутренний мир безумца.

Кабинет доктора Калигари. Реж. Роберт Вине, 1920

Близкое мое знакомство с немецким кино началось не с экрана, а в пределах «гуттенберговой галактики». Кто-то из иностранцев подарил мне английскую книжку Кракауэра «От Калигари до Гитлера». Кино выступало в ней в качестве немого оракула истории. Темным языком странных экспрессионистских фильмов оно предвещало все то, чему мы стали свидетелями. Точнее, участниками, если вспомнить войну. Книжка поразила меня, и я стала ездить в Госфильмофонд, насматривать немецкое немое кино, которое представляла себе лишь по отдельным фильмам.

Как и многие мои коллеги (, Юрий Ханютин ), я не была урожденным киноведом. Мы пришли в кино из театра, потому что в послевоенные годы и десятилетия кино оказалось тем универсальным языком, на котором мир пытался преодолеть свою расколотость. Напомню: не только Сети, но и внятного телевидения еще на свете не было.

Разумеется, неуклюжий и почти противоестественный «» был радикальным прорывом — и в непредвиденную условность, и во внутренний мир безумца, который казался для медиума кино запечатан. Он стоял у истоков. Разумеется, «М» Фрица Ланга — ответная гримаса насилия у конца Веймарской «прекрасной эпохи» — был квинтэссенцией всего накопленного: сюжетосложения, знаменитой немецкой светотени, монтажа, актерской безусловности — наконец, новоявленного звука. Он был последним предупреждением.

Но между этими двумя восьмитысячниками простиралась обширная горная цепь, задающая множество разбегающихся вопросов.

В шестидесятых Последний человек Мурнау стоял в рейтингах в затылок Потемкину Эйзенштейна.

Последний человек. Реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1924

О будущем — «маленький—человек—что—же—дальше»— знаменитый Каммершпиль, венцом которого стал «» Мурнау (в

Анимация и современное игровое кино. К проблеме использования ...

... отдельных признаков художественного языка, составляющих тенденции компьютерных спецэффектов. 6. Определение и анализ художественных возможностей компьютерной анимации в игровом кино и шире - в общекультурном контексте. На этой основе и ...

О масскульте — немецкое кино не стеснялось тривиальных жанров, походя поднимая их до вершин искусства и завоевывая и массу, и кассу. Помню, как мы с Леней Козловым облизывали пронзительную мысль в «Трехгрошовом процессе» о том, что дурной вкус публики коренится глубже в условиях существования, чем хороший вкус интеллектуалов.

О документальности — «документальность» стала одной из эстетических категорий в немецком кино, имела ряд признаков и обозначала степень доверия, в то время как «суггестивность» с ее разнообразными монстрами — вампиром Носферату, Гомункулусом, Альраунэ и проч. — была способом внушения. Странным образом они могли сочетаться, как в «Докторе Мабузе» — самом фантастическом, но по-своему и «документальном» фильме Фрица Ланга, русскую версию которого («Позолоченная гниль») в перемонтаже Эсфири Шуб и Эйзенштейна мы тщетно надеялись найти с .

О «пролетарском» кино — и, шире, о культуре, которая создавала не только новую степень той же документальности («Путешествие матушки Краузе к счастью»), но и способ полусамодеятельного независимого производства. А, кстати, еще и поднимала вопрос: почему «марксистские» революции происходят не там, где есть пролетариат и его культура, а там, где их и в подзорную трубу не увидишь…

Эмиграция — сначала экономическая — дала Голливуду европейскую прививку восхитительного Lubitsh—touch, так же как явление Марлен Дитрих.

Голубой ангел. Реж. Джозеф фон Штернберг, 1930

И об исходном «урбанизме» немецкого фильма — с его знаменитым портретом улицы (фильм Карла Грунэ так и назывался: «Улица»), с приключенческим жанром похищения разнообразных технических секретов и со всеми возможными видами движения — трамваев, поездов, аэропланов и проч.

Не говоря об эмиграции — сначала экономической, которая дала Голливуду европейскую прививку восхитительного Lubitsh—touch , так же как явление Марлен Дитрих («Голубой ангел» фон Штернберга), а потом и политической: она привела в американское кино не только признанных знаменитостей, вроде Ланга, но и будущих знаменитостей, как начинающий Билли Уайлдер.

Направлений было тьма, но из всей их совокупности в результате вылупилась не книжка, как представлялось мне сначала, а фильм «», который мы с Юрой Ханютиным сочинили под этим заглавием там же, в залах Госфильмофонда (помимо хроники, нас интересовали «маленький человек» в ролях и монстры немецкого экрана).

Понятно, что изо всех возможных вопросов нас тогда больше всего волновал вопрос: как могло случиться, что… Притом, не только с немцами, но и с нами (известно, кстати, сколь Сталин помог Гитлеру прийти к власти, запретив Коминтерну сотрудничать с социал-демократами на выборах).

Впоследствии, когда мы принесли сценарий Михаилу Ильичу Ромму , и на нас надвинулась громада хроники, мы переписали его уже вместе, но без участия героев игрового кино…

Еврей Зюсс Вейта Харлана был форвардом нацистской антисемитской пропаганды и в этом смысле выражением пресловутого германского духа.

Еврей Зюсс. Реж. Вейт Хэрлан, 1940

…Заодно с двумя миллионами метров хроники и «культурфильмов» из архива Геббельса, который тогда еще хранился в Госфильмофонде, нам с Ханютиным довелось посмотреть и нацистские игровые фильмы, которые лежали там же, под грифом строгой секретности. На самом деле некоторая — преимущественно приключенческая и костюмная их часть — была уже знакома советскому зрителю. Правда, под другими названиями и без титров, в качестве «трофейных фильмов» — уникальный феномен советской действительности, собравший государству более чем приличные средства! Среди них заслуживает упоминания суперфеномен «Девушки моей мечты» с Мариккой Рекк, ставшей для «поколения победителей» действительно мечтой и почти культом. Воспоминание об этой удивительной «звездной вспышке» ушло вместе с этим поколением…

Советская цензура в кино

... признание значительного влияние культа личности И.В. Сталина на содержание и идейную направленность кинокартин. Необходимо отметить монографию известного историка кино, профессора ВГИКа Николая Алексеевича Лебедева « ... высказал мысль о возможности использования свойств кино в практических целях, о необходимости его становления в качестве основного инструмента большевистской политики. В возможностях ...

Разумеется, «Еврей Зюсс» (точнее, «Жид Зюсс») Файта Харлана был форвардом нацистской антисемитской пропаганды и в этом смысле выражением пресловутого «германского» духа.

Но тот тщательно охраняемый «секрет», который нам открылся во время этих просмотров, был в удивительном сходстве нацистских лент с советскими. Скажу честно, это было некоторым потрясением. Тогда же мы с Юрой придумали сравнительную ретроспективу, которая в те годы могла быть только нашим личным секретом.

Между

В Путевке в жизнь юная жертва легитимизирует идеологию в качестве квазирелигии.

Путевка в жизнь. Реж. Николай Экк, 1931

Конечно, нацистские ленты в большинстве своем были развлекательными. Кстати, подобный проект существовал и в советском кино, но не мог преодолеть барьера «бдительности», а точнее, страхов чиновников. Немецкое кино было монополизировано государством к 1944 г., и трудно сказать, к чему это могло бы привести. Но в основе обеих кинематографий была общая идеологическая «вертикаль»: вождь — герой — юная жертва — предатель — враг, которая конституировала кино в качестве национальной мифологии. Из них самая интересная часть программы — юная жертва, легитимизирующая идеологию в качестве квазирелигии («» — «Юный гитлеровец Квекс»).

Ретроспектива была слишком ранней не только для еще советского общества, но и для западных «левых». Помню, как меня остановил Эрвин Ляйзер, автор докфильма «Мейн кампф»: «Майя, как Вы можете?», а я спросила: «Эрвин, а почему Вы не в зале?» Впоследствии мы показали сокращенную ретроспективу на выставке «Москва—Берлин» в Германии. И больше всего мне жаль, что из нее не удалось извлечь чего-нибудь вроде квадратного корня на видео для сегодняшних обсуждений.

А propos : позже, работая в США над подобной советско—американской ретроспективой, я убедилась, что сумма сходств-различий может носить не только идеологический — так сказать, причинный, но и как будто случайный, а по сути, эпохально-планетарный характер. Иначе как «духом времени» я не могла бы их объяснить.

Рождение и развитие искусства кино в России

... Целью данной курсовой работы является рассмотреть процесс рождения и развития искусства кино на примере России. 1. Синтез искусства и кино 1 История развития российского кино Создание советской ... команда» (1940).Художественная игровая кинематография в первый год войны представлялась короткометражными фильмами, объединяемыми в специальные кинопрограммы - «Боевые киносборники». Однако после завершения ...

Расколотое небо Конрада Вольфа — один из примеров наиболее проблемного кино ГДР.

Расколотое небо. Реж. Конрад Вольф, 1964

Жаль, что фильм «Убийцы среди нас» (название, заимствованное Штаудте из предвоенного опуса Ланга , переименованного и ставшего «Завещанием доктора Мабузе») — прошел мимо нынешней программы. Он был первым послевоенным фильмом. Фильм был еще не восточным и не западным, хотя и делался под эгидой советских «культурофицеров». Он вернул немецкому кино самоуважение и связь с традицией экспрессионизма. Он, наконец, открыл для кино новую «диву», Хильдегард Кнеф.

Потом немецкое кино разделилось, и мне случалось сталкиваться с ним и в гэдээровском, и в западном его вариантах, за границей и в Москве.

Конечно, раннее «Расколотое небо» Конрада Вольфа, по роману однофамилицы режиссера Кристы Вольф — один из примеров наиболее проблемного кино ГДР. К тому же фильм на свой лад обращается к урокам экспрессионизма. Кони Вольф, мой соученик по московской школе № 110, потом студент ВГИК’а, мог, как наследный принц немецкого кино и будущий президент Академии искусств ГДР, многое себе позволить. Но, удивительным образом, при всех своих регалиях, он позволял себе быть честным и сомневаться. Не то чтобы сомневаться прямо в социализме, веру в который он унаследовал от отца и от немецкой пролеткультуры, но в наличном обществе и в своем месте художника, в частности. Помню, как он привез в Москву «скучный», но вдумчивый и даже язвительный фильм «Голый на стадионе». Был накрыт стол в Доме литераторов, он надеялся на обсуждение столь насущной темы…

Но пришли только мы с . В сущности, он был очень одинок между двумя культурами, русской и немецкой. Как-то, работая с Кони на его картине об Эрнсте Буше, я попросила его продиктовать маленькое предисловие к сценарию «Обыкновенного фашизма». «На каком языке? — спросил президент. — На русском или немецком?» — «Кони, сценарий на немецком!» — «Скажу тебе, Майка, по секрету (мы сохранили дружеские школьные отношения) — я свои академические речи пишу по-русски, потом перевожу на немецкий».

Вскоре Кони умер — страшно и внезапно. Мне рассказала его тогдашняя жена, что перед смертью, в Шарите, он бредил по-русски. И никто его не понимал. Поехать на похороны мне не разрешили за недостатком у меня номенклатурности…

Карнавальная картина Легенда о Пауле и Пауле о ненастоящем, убогом социалистическом преуспеянии и о настоящей смертельной любви стала культовой на переходе к капитализму.

Легенда о Пауле и Пауле. Реж. Хайнер Каров, 1972

…А у конца гэдээровского кино стоял фильм Хайнера Каро «Легенда о Пауле и Пауле». Эта карнавальная картина о ненастоящем, убогом социалистическом преуспеянии и о настоящей смертельной любви стала культовой на переходе к капитализму, когда бывший социалистический Берлин еще пытался сохранить свою грубую, зато рукотворную самость. Теперь эти районы бывшего «востока» — знаменитая Пренцлауерберг, бедный берлинский Монмартр, где Кони снимал монтажную, — остатки пролетарских районов с их домами-дворами-ульями, любимым сюжетом немого кино, — стали самой престижной и дорогой частью Берлина.

Кино Франции — составляющая Европейского кинематографа

... европейского фильма до невиданного ранее уровня. В европейском кино появляются принципиально новые направления: французский импрессионизм. немецкий ... После молодёжного протеста в 1968 во Франции сотрудники журнала призывали политизировать кинокритику, которая ... родину и идёт служить в армию. Отслужив три года, он возвращается к кинематографу, сначала в качестве постановщика музыкальных клипов, а потом ...

Попрощаться с бывшей ДЕФА мне довелось на ее призрачном последнем юбилее в Потсдаме, когда ни студии, ни даже страны уже не было, но, может быть, поэтому приехали все еще живые. И Хильдегард Кнеф, уже почти без голоса, напомнила, чем был некогда немецкий шансон…

Безобидные экранные эскапады вроде Ответ знает только ветер не имели успеха у советской публики.

Ответ знает только ветер. Реж. Альфред Форер, 1974

…Разумеется, советская публика покупалась только на западную продукцию, и у зрителей имели успех вовсе не безобидные экранные эскапады Курта Хофмана «Мы — вундеркинды» или всякие приключения в замке Шпессарт, а также какой-нибудь «Ответ знает только ветер» — экранизации популярных — и притом проблемных — романов, вроде творений Зиммеля, ставших ныне доступными русскому читателю.

Но прорыв случился в Оберхаузене, когда молодежь — будущие немецкие «шестидесятники» — восстала против «папочкиного кино» и угроз всяческой коммерциализации «немецкого чуда».

Мне случилось столкнуться с этим в

Мы уже посмотрели «Молодого Тёрлеса» и «Прощание с прошлым» Александра Клюге . В Мюнхене мне показали то, что было на подходе: «Хронику Анны—Магдалены Бах» самого радикального из «оберхаузенцев» Жана-Мари Штрауба, «Трапезы» ( Mahlzeiten ) Эдгара Райтца, «Убийство случайное и преднамеренное» (Mord und Totschlag ) Шлендорфа, «Татуировку» (Tätowierung ) Иоханнеса Шаафа — впечатляющее вступление к знаменательному

Потом меня довольно долго за границу не выпускали, и я принимала у себя дома, в Москве, Шлендорфа и Маргарету фон Тротта, познакомилась с самоуглубленным «автодидактом» и Ферховеном. И не познакомилась с Фаcсбиндером , которого Шлендорф передумал приглашать, когда я, наконец, попала к нему и Маргарете в гости в Мюнхене.

Разумеется, «Германия осенью» — нечто вроде хрестоматии протеста всех режиссеров сразу, но жаль, что наш зритель сейчас не увидит классики «оберхаузенцев» — «» Шлендорфа, «Каждый за себя, бог против всех» Херцога, « Алисы в городах » Вендерса и, конечно, большого Фаcсбиндера — хотя бы «Замужество Марии Браун» или «Лили Марлен». Впрочем, и в Германии «по ящику» их тоже увидишь нечасто, даже по табельным дням. В отличие от Голливуда, который показывает свои картины всех времен по специальным программам non—stop . О сегодняшнем дне немецкого кино я мало что могу сказать, потому что из-за глухоты должна была кино оставить. Впрочем, я никогда не была киноведом par excellence .

Пара фильмов из серии экранизаций Эдгара Уоллеса, придуманной и осуществленной когда—то, в начале продуктивных шестидесятых, в историю немецкого кино не попали.

Рука могущества. Реж. Альфред Форер, 1968

Сократ: «Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого»

... По сравнению большинством людей того времени он действительно осознавал то, что люди знают еще мало. «Я знаю, что ничего не знаю», - эту фразу относят древнегреческому философу Сократу. Существует мнение о ... момент, при котором каждый человек смог бы сказать: «Да, я действительно знаю многое, да я знаю абсолютно все!» Разумеется, знать все невозможно, так как знания, которыми мы пользуемся являются ...

Разумеется, теперь, в условиях наступающей глобализации, все ищут даже не национальную идею, а, скорее, этническую самоидентификацию. Взрыв этничностей накрыл существенную часть поля культуры. И это — в обстоятельствах стихийной «американизации» образа жизни.

Может быть, именно ей наперевес. Понятно, что хочется сохранить особенное и разное, вопреки всемирному МакДональдсу. «Антиамериканизм», кстати, весьма популярен в Европе, особенно «левой».

Но шарик становится все обозримее и тем самым меньше…

В заключение, я бы предложила сверх программы нечто из совершенно «низких жанров», вообще в историю немецкого кино не попавшее: пару фильмов из серии экранизаций Эдгара Уоллеса, придуманной и осуществленной когда—то, в начале тех же продуктивных шестидесятых, Пребеном для вышеупомянутой массы и кассы и не сходящей с экранов телевизора по сей день. Это детективы, с отличной актерской командой, с остроумной трюковой режиссурой и такой же музыкой, в «готическом» и прочем стилизованном дизайне. Короче — почти пародии, почти предшественники «Бонда». Свидетельство витальности того, что не называют «искусством»…