Вильгельм Карлович Кюхельбекер – поэт, драматург и литературный критик. Родился в Петербурге, в обрусевшей немецкой семье. В 1811 году поступил в Царскосельский лицей, его друзьями стали Дельвиг и Пушкин. В 1820 году Кюхельбекер совершил поездку за границу, посетил Германию, Италию, Францию. В Париже он с успехом читал лекции о русской литературе. В Германии познакомился с Гете. В 1825 году в Петербурге Кюхельбекер вступил в Северное общество. После поражения декабрьского восстания пытался бежать из России, но был схвачен в Варшаве. Его приговорили к , которую заменили 20 годами каторжных работ. Затем и эта мера была изменена – 10 лет Кюхельбекер провел в одиночном заключении, а в 1835 году его сослали в Сибирь. Больной туберкулезом, потерявший зрение Кюхельбекер скончался в Тобольске. Ранние произведения поэта тяготеют к сентиментализму. Постепенно в его стихотворениях начинают преобладать гражданские и вольнолюбивые настроения. В поэзии Кюхельбекера своеобразно сочетались гражданские традиции классицизма и просветительства с веяниями революционного романтизма. В лирике поэт предстает певцом-гражданином, борцом за народное благо. ЛГ Кюхельбекера выступает против тирании, готов смело вступить в бой и принять смерть.

После 1825 года в творчестве Кюхельбекера все чаще звучат ноты отчаяния и скорби. 1827. Тень Рылеева . ТЕНЬ РЫЛЕЕВА В ужасных тех стенах, где Иоанн, В младенчестве лишенный багряницы, Во мраке заточенья был заклан 1 Булатом ослепленного убийцы – Во тьме, на узничном одре, лежал Певец, поклонник пламенный свободы 2 . Отторжен, отлучен от всей природы, Он в вольных думах счастия искал. Но не придут обратно дни былые: Прошла пора надежд и снов, И вы, мечты, вы, призраки златые – Не позлатить железных вам оков! Тогда (то не был сон) во мрак темницы – Небесное видение сошло – Раздался звук торжественной цевницы 3 – Испуганный певец подъял чело: На облаках несомый, Явился образ, узнику знакомый. «Несу товарищу привет Из той страны, где нет тиранов, Где вечен мир, где вечный свет, Где нет ни бури, ни туманов. Блажен и славен мой удел: Свободу русскому народу Могучим гласом я воспел, Воспел и умер за свободу! Счастливец, я запечатлел Любовь к земле родимой кровью – И ты, я знаю, пламенел К отчизне чистою любовью. Грядущее твоим очам Разоблачу я в утешенье – Поверь, не жертвовал ты снам: Надеждам будет исполненье!» Раздвинул стены, растворил затворы – Воздвиг певец восторженные взоры – И видит: на Руси святой Свобода, счастье и покой. 1827 У. Во что верит ЛГ Кюхельбекера? В какой момент жизни герою стихотворения является образ Рылеева? Д. … 1838.19 октября. У. «19 октября» — день лицейской годовщины. Александр Пушкин неоднократно посвящал свои стихотворения этой памятной для всех лицеистов дате: 1825. 19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…». 19 октября 1827 («№Бог помочь вам, рзу4ья мои…»).

Рылеев Кондратий Федорович (1795-1826) — биография, жизнь ...

... Этапы деятельности Рылеев не спешил становиться звездой среди поэтов, так как у него были другие планы. В 1821 году он получил предложение стать судьей. Кондратий Федорович не стал ... своеобразный штаб Северного общества. В конце года Кондратий возглавил организацию, у него был настоящий дар вдохновлять людей. Личная жизнь В 1815 году Рылеев вернулся в Россию, после чего ...

19 октября 1828 («»Усерлдно помолившись Богу…») Как и Пушкин, Кюхельбекер посвятил свое стихотворение этому дню. (Читает.) 19 ОКТЯБРЯ Блажен, кто пал, как юноша Ахилл, Прекрасный, мощный, смелый, величавый, В средине поприща побед и славы/, Исполненный несокрушимых сил! Блажен! Лицо его, всегда младое, Сиянием бессмертия горя, Блестит, как солнце вечно золотое, Как первая эдемская заря. А я один средь чуждых мне людей Стою в ночи, беспомощный и хилый, Над страшной всех надежд моих могилой, Над мрачным гробом всех моих друзей,. В то гроб бездонный, молнией сраженный, Последний пал родимый мне поэт… И вот опять Лицея день священный; Но уж и Пушкина меж вами нет. Не принесет он новых песней вам, И с них не затрепещут перси ваши, Не выпьет с вами он заздравной чаши: Он воспарил к заоблачным друзьям. Он ныне с нашим Дельвигом пирует; Он ныне с Грибоедовым моим: По них, по них душа моя тоскует; Я жадно руки простираю к ним! Пора и мне! Давно судьба грозит Мне казней нестерпимого удара: Она того меня лишает дара, С которым дух мой неразрывно слит. Так! перенес я годы заточенья, Изгнание, и срам, и сиротство; Но под щитом святого вдохновенья, Но здесь во мне пылало божество! Теперь пора! Не пламень, не Перун Меня убил; нет, вязну средь болота, Гроб давят нужды и забота, И я отвык от позабытых струн.

Мне ангел песней рай в темнице душной Когда-то созидал из снов златых; Но без него не труп ли я бездушный Средь трупов столь же хладных и немых? Участь русских поэтов. 1845. Горька судьба поэтов всех племен; 188 яжелее всех судьба казнит Россию: Для славы и Рылеев был рожден: Но юноша в свободу был влюблен… Стянула петля дерзостную выю. Не он один; другие вслед ему, Прекрасной обольщенные мечтою, Пожалися годиной роковою… Бог дал огонь их сердцу, свет уму. Да! Чувства в них восторженны и пылки: Что ж? их бросают в черную тюрьму, Морят морозом безнадежной ссылки… Или болезнь наводит ночь и мглу 1 На очи прозорливцев вдохновенных; Или рука любезников презренных 2 Шлет пулю их священному челу; Или же бунт поднимет чернь глухую 3 , И чернь того на части разорвет, Чей блещущий перунами 4 полет Сияньем облил бы страну родную. 1845 У. Кюхельбекер начал печальный для русской поэзии список. Можете ли вы его продолжить? Д. …

АНТОНАНТОНОВИЧ ДЕЛЬВИГ

У. . Антон Антонович происходил из семьи обрусевших немецких баронов. Родился он в Москве. В 1811 году поступил Царскосельский лицей, где сблизился с с Кюхельбекером и Пушкиным. Некоторое время спустя после окончании лицея он примкнул к оппозиционной молодежи – подружился с Рылеевым и Бестужевым. В 1830 году Дельвиг основал свою газету. Деятельное участие в создании газеты принял Пушкин. Поддержали газету Жуковский, Крылов, Вяземский. Но просуществовала газета недолго: в 1831 году газета была закрыта. В том же году Дельвиг заболел и скончался. Дельвиг приобрел известность своими элегиями, романсами и русскими песнями. Дельвиг, как отмечал Пушкин, стремился к гармонической, классической стройности. Стихотворение «Элегия» было положено на музыку А.Алябьевым. М.Глинкой. М. Яковлевым, а «Русская песня» — А. Алябьевым. <1821 или 1822> Элегия . 1825. Русская песня.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИТЧ ПОЛЕЖАЕВ (1804 – 1838)

ГИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ЯЗЫКОВ (1803 – 1846)

У. А теперь проверим, как вы выполнили дома задание № 19 в тетради .Задание 19. Прочитайте стихотворения двух авторов из круга поэтов – А. И. Полежаева (1804–1838) «Песнь погибающего пловца» и Н. М. Языкова (1803–1846) «Пловец». Сравните эти стихотворения.1828 А. Полежаев «Песнь погибающего пловца».

|

Вот мрачитсяСвод лазурный!Вот крутитсяВихорь бурный!Ветр свистит,Гром гремит,Море стонет –Путь далек…Тонет, тонетМой челнок! Все чернееСвод надзвездный,Все страшнееВоют бездны.Глубь без дна –Смерть верна!Как заклятый,Враг грозит,Вот девятыйВал бежит! Горе, горе!Он настигнет:В шумном мореЧелн погибнет!Гроб готов… |

Треск громовНад пучинойЯрых вод –Вздох пустынныйРазнесет!

Дар заветныйПровиденья,Гость приветныйНаслажденья –Жизнь иль миг!Не привыкУтешатьсяЯ тобой, –И расстатьсяМне с мечтой! СокровенныйСын природы,НеизменныйДруг свободы, -С юных летВ море бедЯ направилБыстрый бегИ оставилМертвый брег! |

На равнинахВод зеркальных,На пучинахПогребальныхЯ скользил:И шутилГрозной влагой –Смертный валЯ отвагойПобеждал! Как минутныйПрах в эфире,БесприютныйСтранник в мире,Одинок,Как челнок,Уз ЛюбовиЯ не знал,Жаждой кровиНе сгорал! |

1829. Н.Языков «Пловец» Сначала несколько слов об авторах. Александр Полежаев (1804 – 1838) был внебрачным сыном богатого помещика и его крепостной, которая после рождения сына была выдана замуж за мещанина Ивана Полежаева. В 1826 году Александр Полежаев окончил Московский университет, а годом раньше им была написана поэма «Сашка», ходившая в списках. За эту поэму через месяц после окончания университета Полежаев был отдан в солдаты Бутырского пехотного полка, и в 1829 году был отправлен на Кавказ. В Москву вместе с полком Полежаев возвратился в1833 году. В тяжелые годы солдатчины он пристрастился к вину и однажды напился и продал амуницию. За это Полежаева подвергли жестокому телесному наказанию. И только незадолго до смерти поэта наконец произвели в прапорщики, что значительно облегчило его участь. Поэзия Полежаева выражала революционный протест в годы реакции после подавления восстания декабристов. Его герой – одновременно «друг свободы» и «пленник». Николай Языков (1803 – 1846) – сын богатого помещика, учился в Петербургском горном кадетском корпусе , затем в Институте корпуса инженеров путей сообщения. Затем, не кончив курса, уехал в Дерпт (ныне Тарту) и стал учиться на философском факультете местного университета.

Но и оттуда он вернулся в Петербург, не кончив курса. В 1838 году тяжело больной уехал за границу. Скончался он на родине, в Москве. Литературное творчество Языкова началось веселыми, озорными, вольнолюбивыми стихотворениями. Но после разгрома восстания декабристов его творчество приобретает более умеренный, консервативный характер. Стихотворение «Пловец», с которым вы работали дома, стало популярной песней. Сравнение стихотворений «Песнь погибающего пловца» и «Пловец». Итоги обсуждения. А теперь подведем итоги вашей домашней работы : в чем сходство и в чем различие стихотворение «про пловца» этих поэтов? Все романтики отрицают окружающий мир , ноих пути начинают расходиться. ЛГ Языкова спорит со стихией, продолжает борьбу, ЛГ Полежаева смирился, не видит смысла в продолжении борьбы с роком.

ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ БАРАТЫНСКИЙ

Евгений Абрамович Баратынский родился в небогатой дворянской семье. Учился в Пажеском корпусе, из которого был исключен в 1816 году за неблаговидный поступок с запрещением поступать на какую-либо службу, кроме военной. Юношеское озорство, повлекшее неумеренно строгое наказание, тяжело отразилось на дальнейшей судьбе поэта. С 1820 по 1825 год он служил унтер-офицером в Финляндии. В 1825 году благодаря хлопотам друзей получил офицерское звание , а в 1826 году вышел в отставку и переехал в Москву. В 1843 году поэт побывал в Германии, во Франции, а затем отплыл в Неаполь. В Италии Баратынский внезапно заболел и скоропостижно скончался. Литературная позиция поэта складывалась под непосредственным воздействием общественных настроений, связанных с движением декабристов. В их взглядах его привлекала свобода чувства и мысли, но он не сочувствовал их революционным устремлениям. Главными темами в его лирике становятся крушение романтических иллюзий, судьба поэта и место искусства в жизни. У. Евгений Абрамович Баратынский – самый значительный из поэтов пушкинской поры. <1821> Разуверение РАЗУВЕРЕНИЕ 1 Не искушай меня без нужды Возвратом нежности твоей: Разочарованному чужды Все обольщенья прежних дней! Уж я не верю увереньям, Уж я не верую в любовь И не могу предаться вновь Раз изменившим сновиденьям! Слепой тоски моей не множь, Не заводи о прежнем слова И, друг заботливый, больного В его дремоте не тревожь! Я сплю, мне сладко усыпленье; Забудь бывалые мечты: В душе моей одно волненье, А не любовь пробудишь ты.

<1821> Звучит романс на музыку М.Глинки «Не искушай меня без нужды…» <1823> Две доли ДВЕ ДОЛИ Дало две доли провидение На выбор мудрости людской: Или надежду и волнение, Иль безнадежность и покой. Верь тот надежде обольщающей, Кто бодр неопытным умом, Лишь по молве разновещающей С судьбой насмешливой знаком. Надейтесь, юноши кипящие! Летите, крылья вам даны; Для вас и замыслы блестящие, И сердца пламенные сны! Но вы, судьбину испытавшие, Тщету утех, печали власть, Вы, знанье бытия приявшие Себе на тягостную часть! Гоните прочь их рой прельстительный; Так! доживайте жизнь в тиши И берегите хлад спасительный Своей бездейственной души. Своим бесчувствием блаженные, Как трупы мертвых из гробов, Волхва словами пробужденные, Встают со скрежетом зубов, — Так вы, согрев в душе желания, Безумно вдавшись в их обман, Проснетесь только для страдания, Для боли новой прежних ран. <1823> У. О каких двух жизненных позициях размышляет ЛГ? Какая доля ему ближе и почему? А вам? Д. … <1828> «Мой дар убог, и голос мой не громок…» * * * Мой дар убог, и голос мой не громок, Но я живу, и на земле мое Кому-нибудь любезно бытие: Его найдет далекий мой потомок В моих стихах; как знать? Душа моя Окажется с душой его в ношенье, И как нашел я друга в поколенье, Читателя найду в потомстве я.

<1828> У. Как оценивает ЛГ свой поэтически дар и свое назначение? Д. … У. К какому жанру вы отнесете это стихотворение? Д. Элегия. У. Элегия как жанр обычно предполагает любовную тематику. А здесь? Д. Здесь скорее философская тема. <1834> «Весна, весна! как воздух чист!…» * * * Весна! Весна! Как воздух чист! Как ясен небосклон! Своей лазурию живой Слепит мне очи он. Весна, весна! Как высоко На крыльях ветерка, Ласкаясь к солнечным лучам, Летают облака! Шумят ручьи! Блестят ручьи! Взревев, река несет На торжествующем хребте Поднятый ею лед! Еще древа обнажены Но в роще ветхий лист, Как прежде, под моей ногой И шумен и душист. Под солнце самое взвился И в яркой вышине Незримый жавронок поет Заздравный гимн весне. Что с нею, что с моей душой? С ручьем она ручей И с птичкой птичка! С ним журчит, Летает в небе с ней! Зачем так радует ее И солнце и весна! Ликует ли, как дочь стихий, На пире их она? Что нужды! Счастлив, кто на нем Забвенье мысли пьет, Кого далеко от нее Он, дивный, унесет! <1834> ? Как вы понимаете смысл шестой строфы? У. Со стихотворением «Весна., весна! Как воздух чист!…» вы знакомились еще в начальной школе .

Помните ли вы, на какой особенности этого стихотворения акцентировали ваше внимание? Д. … У. В этом стихотворении, относящимся к пейзажной лирике, яркая картина весны создана с помощью звукописи (читает, акцентируя внимание на звуковом рисунке стихотворения). <1835> Последний поэт. У. Как и многие другие поэты, Баратынский размышлял и о роли поэта и поэзии. Послушайте стихотворение «Последний поэт» (читает фрагменты стихотворения). ПОСЛЕДНИЙ ПОЭТ Век шествует путем своим железным, В сердцах корысть, и общая мечта Час от часу насущным и полезным Отчетливей, бесстыдней занята. Исчезнули при свете просвещенья Поэзии ребяческие сны, И не о ней хлопочут поколенья, Промышленным заботам преданы. Для ликующей свободы Вновь Эллада ожила 1 , Собрала свои народы И столицы подняла; В ней опять цветут науки, Носит понт торговли груз, Но не слышны лиры звуки В первобытном рае муз. Блестит зима дряхлеющего мира, Блестит! Суров и бледен человек; Но зелены в отечестве Омира Холмы, леса, брега лазурных рек. Цветет Парнас! пред ним, как в оны годы, Кастальский ключ живой струею бьет; Нежданный сын последних сил природы – Возник Поэт, — идет он и поет.

Воспевает, простодушный, Лон любовь и красоту, Пустоту и суету; Мимолетные страданья Легкомыслием целя, Лучше смертный, в дни незнанья Радость чувствует земля. Поклонникам Урании 2 холодной Поет, увы! Он благодать страстей; Как пажити Эол бурно погодный, Плодотворят они сердца людей; Живительным дыханием развита, Фантазия подъемлется от них, Как некогда возникла Афродита Из пенистой пучины вод морских. И зачем не предадимся Снам улыбчивым своим? Жарким сердцем покоримся Думам хладным, а не им! Верьте сладким убежденьям Вас ласкающих очес И отрадным откровеньем Сострадательных небес! Суровый смех ему ответом; персты Он на струнах своих остановил, Сомкнул уста, вещать полуотверсты, Но гордыя главы не преклонил; Стопы свои он в мыслях направляет В немую глушь, в безлюдный край; но свет Уж праздного вертепа не являет, И на земле уединенья нет! Человеку непокорно Море синее одно, И свободно, и просторно, И приветливо оно; И лица не изменило С дня, в который Аполлон Поднял вечное светило В первый раз на небосклон. Оно шумит перед скалой Левкада. На ней певец, мятежной думы полн, Стоит… в очах блеснула вдруг отрада: Сия скала… тень Сафо 1 ! Голос волн… Где погребла любовница Фаона Отверженной любви несчастный жар, Там погребет питомец Аполлона Свои мечты, свой бесполезный дар! И по-прежнему блистает Хладной роскошию свет, Серебрит и позлащает Свой безжизненный скелет; Но в смущение приводит Человека вал морской, И от шумных вод отходит Он с тоскующей душой! <1835> У. Что же думает ЛГ о поэте? Почему он последний? С оптимизмом ли глядит ЛГ в будущее? Д. …

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОЛЬЦОВ

Алексей Васильевич Кольцов занимает особое место среди поэтов пушкинской поры. Он родился в Воронеже в семье мещанина. Девятилетним мальчиком был отдан в местное уездное училище, но не кончил его, так как был вынужден помогать отцу в торговле скотом. В 1830 году он встретился с Н. В. Станкевичем, который заинтересовался стихами юноши. Два года спустя в Москве Станкевич познакомил его с В. Г. Белинским, ставшим впоследствии другом поэта. В 1836 году Кольцов побывал в Петербурге, где был тепло встречен поэтами – В. А. Жуковским, И. А. Крыловым, А. С. Пушкиным, П. А. Вяземским и другими. В расцвете яркого дарования поэт безвременно скончался. Кольцов впервые в русской поэзии создал образ лирического героя – носителя мыслей и чаяний трудового народа. Этому герою свойственны богатырская удаль, безудержное веселье, глубина и искренность чувств, широта натуры. Поэзия Кольцова воспроизводит народный быт и внутренний мир простого человека в формах близких народной поэзии. Самым известным произведением поэта стало стихотворение «Разлука» («На заре туманной юности…»), которое было положено на музыку разными композиторами. 1831 .Песня пахаря.

ПЕСНЯ ПАХАРЯ

| Ну, тащися, сивка, Пашней десятиной! Выбелим железо О сырую землю. Красавица зорька В небе загорелась, Из большого леса Солнышко выходит. Весело на пашне Ну, тащися, сивка! Я сам-друг с тобою, Слуга и хозяин. Весело я лажу Борону и соху, Телегу готовлю, Зерна насыпаю Весело гляжу я На гумно, на скирды, Молочу и вею… Ну, тащися, сивка! Пашенку мы рано С сивкою распашем, Зернышку сготовим Колыбель святую. | Его вспоит, вскормит Мать-земля сырая; Выйдет в поле травка – Ну! тащися, сивка! Выйдет в поле травка – Вырастет и колос, Тянет спеть, рядиться В золотые ткани. Заблестит наш серп здесь, Зазвенят здесь косы; Сладок будет отдых На снопах тяжелых! Ну, тащися, сивка! Накормлю досыта, Напою водою, Водой ключевою. С тихою молитвой Я вспашу, посею: Уроди мне, Боже, Хлеб – мое богатство! 1831 |

У. Какие особенности стихотворения «Песня пахаря» свидетельствуют о фольклорный источниках творчества Кольцова? Д. … 1837. Лес .

(Посвящено памяти А.С.Пушкина)

| Что, дремучий лес, Призадумался, Грустью темною Затуманился? Что Бова-силач Заколдованный, С непокрытою Головой в бою, Ты стоишь – поник И не ратуешь С мимолетною Тучей-бурею. Густолиственный Твой зеленый шлем Буйный вихрь сорвал – И развеял в прах. Плащ упал к ногам И рассыпался… Ты стоишь – поник И не ратуешь. Где ж девалася Речь высокая, Сила гордая, Доблесть царская? У тебя ль, было, В ночь безмолвную Заливная песнь Соловьиная… У тебя ль, было, Дни – раскошество, – Друг и недруг твой Прохлаждаются… У тебя ль, было, Поздно вечером Грозно с бурею Разговор пойдет: Распахнет она Тучу черную, Обоймет тебя Ветром-холодом. | И ты молвишь ей Шумным голосом: «Вороти назад! Держи около!» Закружит она, Разыграется… Дрогнет грудь твоя, Зашатаешься; Встрепенувшися, Разбушуешься: Только свист кругом, Голоса и гул… Буря всплачется Лешим, ведьмою, И несет свои Тучи за море. Где ж теперь твоя Мочь зеленая? Почернел ты весь, Затуманился… Одичал, замолк… Только в непогодь Воешь жалобу На безвременье. Так-то, темный лес, Богатырь Бова! Ты всю жизнь свою Маял битвами, Не осилили Тебя сильные, Так дорезала Осень черная. Знать, во время сна К безоружному Силы вражие Понахлынули. С богатырских плеч Сняли голову – Не большой горой, А соломинкой… 1837. |

У. Стихотворением «Лес» Кольцов откликнулся на смерть Пушкина. Как отразилось это событие в тексте стихотворения? В чем особенность подобного отражения? Д. … 1840. Разлука. РАЗЛУКА На заре туманной юности, Всей душой любил я милую; Был у ней в глазах небесный свет, На лице горел любви огонь. Что пред ней ты, утро майское, Ты, дубрава-мать зеленая, Степь-трава – парча шелковая, Заря-вечер, ночь-волшебница! Хороши вы – когда нет ее, Когда с вами делишь грусть свою, А при ней вас – хоть бы не было; С ней зима – весна, ночь – ясный день! Не забыть мне, как в последний раз Я сказал ей: «Прости милая! Так, знать. Бог велел – расстанемся, Но когда-нибудь увидимся…» Вмиг огнем лицо все вспыхнуло, Белым снегом перекрылося, – И, рыдая, как безумная, На груди моей повиснула. Не ходи, постой! Дай время мне Задушить грусть, печаль выплакать, На тебя, на ясна сокола…» Занялся дух – слово замерло… 1840 У. Какой фольклорный жанр послужил истоком этого стихотворения7 Д. … У. Стихотворение «Разлука» — самое известное произведение поэта, оно неоднократно перелагалось разными композиторами на музыку Послушайте одно из таких переложений (звучит песня).

1 П и и т –поэт (древнерусское).

2 П а р н а с – гора в Греции, на которой, по представлению древних греков, обитали покровитель искусства бог Аполлон и 9 муз, покровительниц искусств и наук..

3 Х а р и т ы – три древнегреческие богини красоты и веселья.

4 Н а п е р с н и к – задушевный друг.

5 А о н и д ы – то же, что музы.

6 Ф е б – Аполлон.

1 Ф и а л – у древних греков и римлян – плоская низкая чаша.

2 В а к х –бог вина и веселья, покровитель виноградарства и виноделия.

3 П а р н и – Эварист Дезире де Форж (1753-1814), французский поэт, творчество которого высоко ценили Батюшков и Пушкин.

4 Элизий – в древнегреческой мифологии загробный мир, где блаженствуют души праведников.

5 О память сердца! – афоризм принадлежит французскому педагогу и философу Масьё (1772–1846).

1 Т и р а с — греческое название Днестра.

2 Ц е р е р а – 1)в древнеримской мифологии богиня, покровительница земледелия; 2) одна из амалых планет.

3О м и л о й, с е р д ц у н е з а б в е н н о й –имеется в виду А.Ф.Фурман (1791 – 1850), с которой Баатюшков был помолвлен, но узнал, что невеста его не любит и уехал из Петербурга.1 Мельхиседек – библейский царь, первосвященник (буквально: «царь правды»).1 Брут Марк Юлий (85–42 гг. до н. э.) – в древнем Риме глава (вместе с Кассием) заговора в 44 г. против Цезаря. По преданию, одним из первых нанес ему удар кинжалом.2 Риега – Риего-и-Нуньес Рафаэль (1785–1823) – испанский революционер, возглавививший восстание 1820 г., положившее начало Испанской революции. После революции был казнен.1 Иоанн VI Антонович, номинальный русский император (1740–1741), свергнутый с престола в младенчестве и заключенный в Шлиссельбургскую крепость. Убит в 1764 г. 2 Певец, поклонник пламенный свободы… – здесь поэт имеет в виду себя.3 Цевница – русский и украинский духовой музыкальный инструмент . Тип флейты греческого бога Пана.1 Или болезнь наводит ночь и мглу – В 1845 г. Кюхельбекер ослеп.

2 Или рука любезников презренных – Речь идет о гибели А. С. Пушкина.

3 Или же бунт поднимет чернь глухую – имеется в виду гибель А. С. Грибоедова в 1829 г.4 Перун – в славянской мифологии бог грозы (грома); перуны – молнии.

1 Широкую известность стихотворение получило как романс на музыку М. И. Глинки.

Вновь Эллада ожила… —

Среди тех, чьи имена связаны с Декабрьским вооружённым восстанием 1825 года, находится поэт и друг А.С. Пушкина Вильгельм Кюхельбекер, биография которого легла в основу этой статьи. Он не достиг высот ни в искусстве, ни в общественной деятельности, тем не менее подобные ему люди явились той духовно-нравственной основой российского общества, о которой так много говорят сегодня.

Юный отпрыск обрусевших немцев

Кюхельбекер Вильгельм Карлович, будущий поэт-декабрист, родился 21 июня 1797 года в Петербурге в семье обрусевших немецких дворян. Его детские годы прошли в Лифляндии в семейном имении Авенорм. Начальное образование, как и было принято в дворянских семьях, мальчик получил дома, а когда ему исполнилось одиннадцать лет, продолжил занятия в частном пансионе эстонского города Верро. Итогом трёх лет , проведённых в этом учебном заведении, стали серебряная медаль и радужные планы на будущее.

Их осуществлению посодействовал дальний родственник семьи, военный министр и будущий герой 1812 года — Барклай де Толли. По его протекции пятнадцатилетний Вильгельм Кюхельбекер был принят в самое привилегированное учебное заведение страны — недавно открывшийся Императорский Царскосельский лицей. Волею судьбы ему довелось быть в числе первых его учащихся.

Сам того не сознавая, Вильгельм Кюхельбекер, или как его называли однокурсники — Кюхля, оказался среди людей, которым суждено было своими именами ознаменовать целую эпоху в истории России. Достаточно сказать, что его товарищами были такие же юные, как и он сам, князь А.М. Горчаков — будущая звезда российской дипломатии, литератор А.А. Дельвиг, декабрист И.И. Пущин и, наконец, непревзойдённый корифей отечественной поэзии — Александр Сергеевич Пушкин.

Гадкий утёнок Царскосельского лицея

Как правило, в изданиях энциклопедического направления при рассказе о лицейских годах Кюхельбекера делается акцент на его раннем увлечении поэзией и первых публикациях в журналах «Сын отечества» и «Амфион». При этом в большинстве случаев опускается личная трагедия, пережитая в стенах прославленного учебного заведения.

Из воспоминаний современников известно, что по своей натуре Вильгельм Кюхельбекер был весьма стеснительным юношей, совершенно неспособным постоять за себя и обладавшим феноменальной способностью попадать в нелепые положения. Подобное сочетание качеств редко проходит безнаказанно в подростковой среде, пусть даже и дворянской.

В результате безответный Кюхля очень скоро стал мишенью для насмешек, а порой и весьма злых шуток своих товарищей. Естественно, это травмировало его самолюбие и причиняло порой нестерпимую боль. Результатом стала попытка суицида, предпринятая в ответ на очередную обиду. Несчастный попытался утопиться в одном из многочисленных царскосельских прудов, но и это не смог довести до конца.

В итоге под общий смех его вытащили на берег — мокрого, жалкого и ещё более нелепого, чем прежде. Однако отчаянный поступок заставил очень многих, в том числе самого Пушкина, изменить к нему отношение. Известно даже, что некоторые из прежних насмешников и обидчиков после происшедшего стали его покровителями.

С Александром Сергеевичем же Вильгельм Кюхельбекер сблизился благодаря поэзии. В те годы среди лицеистов увлечение стихосложением было всеобщим явлением, и многие из них пробовали силы, подражая как древнегреческим авторам, так и прославленным соотечественникам, первенство среди которых принадлежало Г.Р. Державину. Именно Пушкин был первым читателем и беспристрастным критиком стихов будущего декабриста.

На новом поприще

Окончив в 1817 году учёбу в лицее с серебряной медалью, Вильгельм Карлович вместе со своим однокурсником и другом А.С. Пушкиным получил назначение в Коллегию иностранных дел, но вскоре дипломатической службе предпочёл педагогику, став преподавателем Благородного пансиона, созданного при Главном педагогическом институте.

И здесь судьбе было угодно свести его с людьми, оставившими свои имена в истории. Среди учеников Кюхельбекера был будущий «отец русской классической музыки » М.И. Глинка и родной брат А.С. Пушкина — Лев Сергеевич.

Парижские лекции и их печальный итог

Прослужив на педагогическом поприще три года, Вильгельм Кюхельбекер вышел в отставку и в качестве секретаря обер-камергера А.Л. Нарышкина уехал за границу, посетив Германию, а затем во Францию, где его путешествие было неожиданно прервано. Причиной тому послужили лекции по русской литературе, которые он читал в Париже, сопровождая их собственными сочинениями, носившими крайне вольнолюбивый характер. По требованию российского посла лекции были запрещены, и Вильгельм Кюхельбекер, стихи которого создали ему репутацию лица неблагонадёжного, был вынужден вернуться в Россию.

Служба на Кавказе

Неизвестно, как бы сложилась дальнейшая судьба дворянина, запятнавшего свою репутацию политической крамолой, но помогли бывшие лицейские друзья, и с их помощью Кюхельбекеру удалось получить место при штабе генерала Ермолова, командовавшего русскими войсками на Кавказе. Находясь в Тифлисе, он встретился и подружился с ещё одним выдающимся человеком своей эпохи — Александром Сергеевичем Грибоедовым, до конца жизни ставшим его кумиром.

Излишняя ранимость характера, проявившаяся в Вильгельме Карловиче ещё в лицейские годы, подвела его и на этот раз, заставив по незначительному поводу вызвать на дуэль одного из родственников Ермолова. Поединок окончился без пролития крови, но о дальнейшей службе в свите генерала не могло быть и речи. Пришлось подать в отставку.

Роковой день — 14 декабря

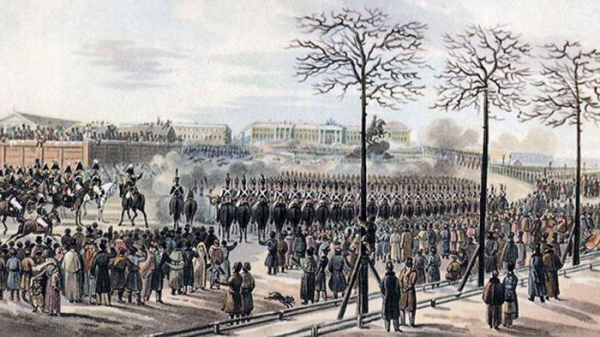

Ещё в бытность свою преподавателем Благородного пансиона Вильгельм Кюхельбекер, увлечённый идеей свержения самодержавия, вошёл в состав тайной, или, как иногда её называют, преддекабристской организации «Священная артель». В 1825 году за несколько дней до событий на Сенатской площади он был введён К.Ф. Рылеевым в состав Северного общества.

Утром 14 декабря вместе с остальными заговорщиками Вильгельм Кюхельбекер, друг Пушкина и Грибоедова, находился на Сенатской площади. Его участие в восстании не ограничилось лишь пассивным присутствием. Дважды он пытался стрелять в брата императора — великого князя Михаила Павловича, но, к счастью для обоих, пистолет упорно давал осечку.

Политический преступник

Когда стало очевидно, что восстание обречено, Кюхельбекер сумел незаметно покинуть площадь и спешно выехать за границу, надеясь таким образом скрыться от преследования властей, но этим лишь отсрочил свой арест. Через месяц Вильгельм Карлович был случайно опознан в предместье Варшавы и в кандалах доставлен в Санкт-Петербург, где его поместили в каземат главной политической тюрьмы России — Петропавловской крепости.

В июле следующего — 1826 года, решением суда он был приговорён к каторжным работам сроком на двадцать лет (впоследствии срок сократили до пятнадцати) и содержался сначала в печально известной Шлиссельбургской крепости, а затем был переведён в арестантские роты, состоявшие при Динабургской крепости на территории нынешнего латвийского города Даугавпилса.

Последние годы жизни

Несмотря на то что до конца срока оставалось ещё пять лет, в 1836 году указом императора Николая I Вильгельм Кюхельбекер был переведён с каторжных работ на поселение в отдалённый город Баргузинск, расположенный в Иркутской губернии. Там он поселился у своего младшего брата Михаила Карловича и вёл с ним совместное хозяйство, открыв в своём доме бесплатную школу для местных детей.

Его дальнейшая судьба весьма печальна. Литературные занятия не принесли успеха у читателей, а женитьба на дочери баргузинского почтмейстера Дросиде Ивановне Артеновой, доброй от природы, но абсолютно не грамотной девушке , хоть и внесла определённое успокоение в его душу, но едва ли даровала счастье.

Последние годы жизни, не имея возможности вернуться в Петербург, Кюхельбекер неоднократно менял место жительства. Из Баргузина он перебрался в город Акшск Забайкальского края, затем в город Курган и, наконец, в Тобольск. Больной чахоткой и полностью потерявший зрение бывший декабрист скончался 23 августа 1846 года.

В последующие годы увидели свет многие стихи и поэмы, автором которых является Вильгельм Кюхельбекер. Интересные факты из его жизни легли в основу ряда литературных произведений, написанных по мотивам этой трагической судьбы . Вспоминая его, можно говорить о многом, но главное, что не даёт померкнуть имени этого человека, — безграничная готовность к самопожертвованию ради идеала, которому он посвятил свою жизнь.

Вильгельм Кюхельбекер

Гадкий утёнок Царскосельского лицея

В Царскосельском лицее Кюхельбекер из-за своей неловкости, мечтательности и глухоты на левое ухо был предметом бесконечных насмешек — они же довели его до попытки суицида. Однажды подросток пытался утопиться в пруду, откуда его вытащили товарищи, которые тут же нарисовали на несчастного карикатуру в местном журнале.

Вспыльчивого Кюхлю, как его называли друзья-лицеисты, спасало одно — он отличался большой незлобивостью, а своими знаниями и упорством умел располагать к себе людей.

Профессор Пилецкий дал своему талантливому воспитаннику характеристику, которая и сегодня позволяет ближе узнать будущего декабриста: «Кюхельбеккер Вильгельм, лютеранского вероисповедания, 15-лет. Способен и весьма прилежен; беспрестанно занимаясь чтением и сочинениями, он не радеет о прочем, от того в вещах его мало порядка и опрятности. Впрочем, он добродушен, искренен, с некоторою осторожностью, усерден, склонен ко всегдашнему упражнению, избирает себе предметы важные, плавно выражается и странен в обращении. Во всех словах и поступках, особенно в сочинениях, приметны некоторое напряжение и высокопарность, часто без приличия… Раздраженность нервов его требует, чтобы он не слишком занимался, особенно сочинениями».

Но сочинениями Кюхля всё же увлекался, ведь в те годы стихосложение среди лицеистов было самым популярным занятием.

Вильгельм, прочти свои стихи,

Чтоб мне заснуть скорее…

Так в «Пирующих студентах» Александр Пушкин описывал поэтическое дарование Кюхельбекера. Неуклюжий лицеист был излюбленным героем лицейских эпиграмм, посланий и ироничных строк «солнца русской поэзии» (из-за чего Пушкин и Кюхельбекер однажды встретились на дуэли, но всё равно остались ближайшими товарищами).

Репродукция рисунка школьницы Нади Рушевой «Пушкин, читающий стихи Дельвигу и Кюхельбекеру». Фото: РИА Новости

Талантливый неудачник

В 1817 году Кюхельбекер окончил лицей с серебряной медалью и вместе с тем же Пушкиным поступил в Коллегию Иностранных дел. С этого момента начались скитания будущего декабриста.

Дипломатической службе выпускник Царскосельского лицея предпочёл преподавание русской литературы в Благородном пансионе при Главном педагогическом институте, но из-за неудачного романа решил уехать подальше от дома. В должности обер-камергера вельможи Нарышкина Кюхельбекер отправился в Европу, откуда был вынужден вернуться Россию, так как обратил на себя внимание властей «вольнолюбивой» лекцией по русской словесности.

«Неблагонадёжного» юношу ожидала служба на Кавказе. Однако излишняя ранимость характера, подводившая Кюхельбекера ещё в лицейские годы, подвела его и на этот раз. Из-за дуэли с местным чиновником он вернулся раньше времени с почти невозможной для «дальнейшей государственной службы характеристикой».

Кюхля хотел работать в министерстве финансов, заниматься профессорской деятельностью в Эдинбурге или в Крыму, получить место профессора русского языка в Дерптском университете, служить в Одессе, издавать журнал, — но ни одному из его планов не суждено было сбыться. В итоге талантливый лицеист присоединился к обществу лиц, принявших участие в декабрьском восстании.

князя Михаила Павловича,

Дневник Вильгельма Кюхельбекера и его книги, изданные анонимно при содействии А. С. Пушкина. Музей декабристов в Москве (закрыт в 1997 году).

Фото: РИА Новости / Олег Ласточкин

«Поэт в России больше, чем поэт»

Кюхельбекеру посчастливилось незаметно покинуть Сенатскую площадь, когда стало очевидно, что восстание обречено. Однако незадачливого декабриста с приметами «рост 2 аршина 9 4/8 вершков, лицом бел, чист, волосом чёрн, глаза карие, нос продолговат с горбиною» быстро разыскали.

Зимой 1826 года талантливый лицеист оказался в казематах главной политической тюрьмы России — Петропавловской крепости. Ему грозила смертная казнь, которая была заменена двадцатью годами каторжных работ. Позже и этот приговор удалось смягчить, но, несмотря на то, что заключенный Кюхельбекер содержался в достаточно мягких условиях (мог писать и получать письма, читать книжные новинки, общаться с духовником), поэт был глубоко несчастен.

Не было счастья и в личной жизни. Кюхельбекер всегда искал женщину, которая стала бы ему соратником и близким другом, но будучи в ссылке, женился на безграмотной дочери баргузинского почтмейстера Дросиде Ивановне Артеновой. Необразованная супруга не разделяла философских и стихотворных увлечений бывшего лицеиста, которые к этому времени вышли на новый уровень. Кюхельбекер больше не подражал Державину или Жуковскому . Основываясь на личных ощущениях, он писал о печальных думах узника или же божественном огне, которому не страшна тюрьма.

Однако Кюхельбекер остался верен первым поэтическим опытам: выше всего философ и романтик ставил предназначение стихотворца. В одном из своих последних произведений, названном «Участь русских поэтов», умирающий, больной декабрист писал:

Горька судьба поэтов всех племен;

Тяжеле всех судьба казнит Россию:

Для славы и Рылеев был рожден;

Но юноша в свободу был влюблен…

Стянула петля дерзостную выю.

Могила декабриста В. К. Кюхельбекера в Тобольске Фото: РИА Новости / Сергей Ветров

Русский поэт, декабрист. Друг А. С. Пушкина. Участник восстания на Сенатской площади (1825).

Приговорен к тюремному заключению и вечной ссылке. Оды, послания («Смерть Байрона», 1824; «Тень Рылеева», 1827), трагедии («Аргивяне», 1822 25, «Прокофий Ляпунов», 1834), романтическая драма «Ижорский» (опубл. 1835, 1841, 1939), поэмы «Вечный жид», опубл. 1878), роман «Последний Колонна» (1832 43; опубл. 1937).

Критические статьи; «Дневник», написан в заключении (опубл. 1929).

Биография

Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797 1846), поэт, прозаик.

Родился 10 июля (21 н.с.) в Петербурге в дворянской семье обрусевших немцев. Детство провел в Эстонии, где семья поселилась после отставки отца.

В 1808 был отдан в частный пансион, а через три года поступил в Царскосельский лицей, где его друзьями стали Пушкин и Дельвиг. С ранних лет проявлял черты вольнолюбия, был членом кружка декабриста Бурцева, глубоко изучал общественные науки, составлял словарь политических терминов, серьезно занимался литературой. Считался одним из признанных лицейских поэтов. Уже в 1815 печатался в журналах «Сын Отечества», «Амфион», принимал активное участие в «Вольном обществе любителей российской словесности», на одном из заседаний которого в 1820 читал стихи, посвященные ссыльному Пушкину, что послужило поводом для доноса на Кюхельбекера. Чувствуя надвигающуюся опасность, по совету друзей отправляется за границу в качестве секретаря вельможи А. Нарышкина. Побывал в Германии, где посетил Гёте, которому посвятил стихотворение «К Прометею». В Париже читал лекции по русской литературе, имевшие большой успех. Вольнолюбивая направленность этих лекций вызвала недовольство царского посланника, добившегося немедленного возвращения поэта в Россию.

Друзья помогли ему поступить на службу к генералу Ермолову, и он в 1821 отправился на Кавказ, в Тифлисе встретился и подружился с Грибоедовым. Однако уже в мае 1822 Кюхельбекер подал прошение об увольнении и уехал к сестре в имение Закуп Смоленской губернии. Здесь написал несколько лирических стихотворений, закончил трагедию «Аргивяне», сочинил поэму «Кассандра», начал поэму о Грибоедове.

Обстоятельства материального порядка побудили его летом 1823 приехать в Москву. Поэт сблизился с Одоевским, вместе с которым начал издавать альманах «Мнемозина», где печатались Пушкин, Баратынский, Языков. Кюхельбекер писал стихи о восстании в Греции, на смерть Байрона, послания Ермолову, Грибоедову, стихотворение «Участь русских поэтов».

В 1825 поселился в Петербурге, вошел в круг декабристов, был принят в члены Северного общества. 14 декабря Кюхельбекер, один из немногих «штатских» среди военных, проявлял бурную деятельность: посещал восставшие части, мужественно вел себя на площади, стрелял в великого князя Михаила Павловича. Когда войска восставших были рассеянны, переодевшись в крестьянское платье, он пытался бежать за границу. Арестованный в Варшаве, был приговорен к смертной казни, впоследствии замененной длительной каторгой.

После десяти лет одиночного заключения в Динабургской и Свеаборгской крепостях был сослан в Сибирь на поселение. Однако и в крепости, и в ссылке он продолжал заниматься творчеством, создав такие произведения, как поэма «Сирота», трагедии «Прокофий Ляпунов» и «Ижорский», повесть «Последняя Колонна», сказку «Иван, купецкий сын», воспоминания «Тень Рылеева», «Памяти Грибоедова». Некоторые из его произведений Пушкину удалось напечатать под псевдонимом. После смерти своего великого друга Кюхельбекер потерял и эту возможность.

В ссылке Кюхельбекер женился на дочери почтмейстера Артемова, неграмотной женщине, которую учил и воспитывал. Вместе с семьей перебирался из одного сибирского местечка в другое и, наконец, уже больной туберкулезом и слепой, поселился в Тобольске.